Évolution de la manière de raisonner

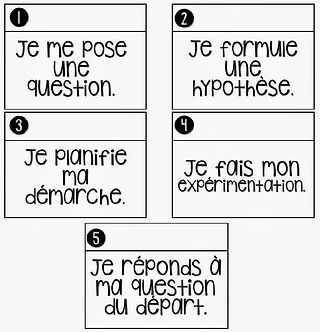

Comme il a été mentionné dans la section problématique du site, l'utilisation de la démarche scientifique par les élèves visait à faire évoluer leur manière de raisonner. Ainsi, au fil des défis ayant été proposés aux élèves, ceux-ci avaient une démarche plus complète et plus organisée, ils formulaient des solutions originales et étaient davantage conscients des limites de leurs hypothèses.

On peut observer qu'il existe un réel lien entre le développement de la pensée analytique, et donc de l'esprit de résolution de problème, et l'utilisation de la démarche scientifique. D'ailleurs, Louise Guilbert fait un lien clair entre ces deux éléments : « Cette démarche ne vise pas à réinventer la roue, mais bien à laisser l'étudiant réinventer son propre savoir dans une démarche signifiante de résolution de problèmes. » (Guilbert, 2008)

Ainsi, on comprend que la démarche scientifique, lorsqu'appliquée en contexte signifiant, permet aux élèves de développer leur capacité à analyser une situation de façon logique.

Évolution de la structure des démarches

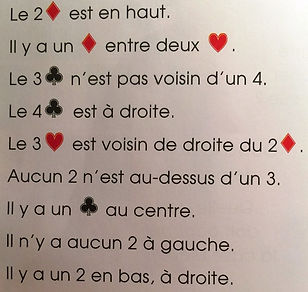

Les problèmes logiques travaillés dans le cadre du projet en mathématiques nous ont permis de noter l'évolution de la structure des démarches des élèves. Au fur et à mesure que nous travaillions cette activité et que nous modélisions les méthodes de justifications, les élèves justifiaient de mieux en mieux leur choix d’étapes à leurs coéquipiers et/ou au reste de la classe.

En effet, « ces exercices [de pensée logique] mettent en évidence les compétences [de] communication objective, pensée critique et recours à l’argumentation logique. [...] Procéder par élimination fait partie de la panoplie de base en résolution de problèmes et la maîtrise de cette stratégie exige une réflexion de qualité. » (Lyons, 1964)

Les élèves ont donc développé différentes stratégies de structuration de leurs démarches ainsi que des stratégies de verbalisation et de justification.

De plus, les défis scientifiques effectués par les élèves ont eu une influence sur leur capacité d’organisation et de raisonnement en contexte de situation problème. En effet, l'utilisation de la démarche scientifique a exigé des élèves qu'ils organisent leur démarche et leur raisonnement afin de répondre aux problématiques données.

Capacité à cibler les informations importantes

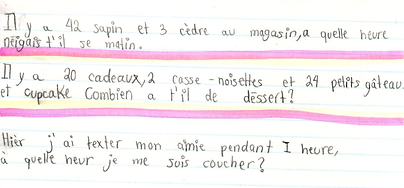

En travaillant les problèmes impossibles et les « problèmes du jeudi » avec les élèves, nous avons pu noter une augmentation graduelle de la capacité des élèves à reconnaître la question pertinente et donc à cibler les informations importantes d'un problème mathématique.

Bednarz et ses collègues mentionnent d'ailleurs « [qu'on] veut que l’élève puisse acquérir un sens critique l’amenant à s’interroger sur les données, sur leurs relations avec la question formulée ; on veut qu’il s’engage de façon réfléchie dans un processus de résolution, qu’il cherche diverses solutions et qu’il puisse les justifier. » (Bednarz, Poirier et Bacon, 1992, p. 82)

Habileté à réfléchir "autrement"

Les problèmes impossibles et les problèmes de pensée créatrice ont permis aux élèves de comprendre la nécessité de chercher plus loin et de penser autrement en résolution de problèmes. Les élèves n'arrivant pas à résoudre les problèmes à la première tentative, ils ont dû chercher des solutions différentes de celles auxquelles ils étaient habitués.

« L’enseignant peut mettre en place des séances visant à développer des attitudes plus ouvertes face aux problèmes, visant à développer les essais, les erreurs, les confrontations, les justifications. » (Houdement, 2003, p. 14)

Cela permet aux élèves de se sortir du cercle vicieux de l'application systématique des processus mathématiques sans réflexion plus poussée.

Compréhension de la structure d'un problème

La capacité de créer un problème traditionnel à partir d’une équation donnée démontre une compréhension plus complète de la structure d’un problème, ce qui est nécessaire pour les résoudre activement par la suite. Bednarz, Poirier et Bacon (1992) affirment d'ailleurs que la formulation de problèmes traditionnels par les élèves leur permet de prendre conscience du degré de pertinence d’un énoncé et d’apprendre à le rejeter s’il n’est pas valide.

La formulation de problèmes par les élèves est aussi prônée pour développer « la prise en compte de toutes les données nécessaires à la résolution » (Corriveau, 2015, p. 7).

Recherche de plusieurs solutions

En étant confrontés à des problèmes ouverts, les élèves ont développé leur capacité à rechercher plusieurs solutions pour un même problème. Ils ont ainsi pu comprendre qu’il n’y a pas qu’une seule voie (démarche et réponse) possible.

Les problèmes ouverts sont justement recommandés pour amener un « engagement réfléchi » chez les élèves ainsi que pousser ceux-ci vers « la recherche de diverses solutions » (Corriveau, 2015, p. 7).

Influence du travail d'équipe

Les défis scientifiques ont favorisé la construction d'idées par la discussion en équipe. À chaque défi, les élèves étaient de plus en plus en mesure d’évaluer différentes solutions avant de prendre une décision quant à leur hypothèse. C'est par la discussion entre pairs qu'ils arrivaient à un consensus par rapport à la façon de solutionner le problème. Ils en venaient aussi à communiquer de manière plus efficace afin de cibler le matériel nécessaire ou les éléments pertinents du problème à résoudre.

C'est d'ailleurs ce que soulève Giordan dans son texte de 1999 : « Les confrontations élèves-élèves font prendre conscience de la diversité des idées et de la nécessité de trancher par une démarche rigoureuse.[...] Chacun prend conscience que les autres ne pensent pas de la même façon. De plus, une confrontation oblige les élèves à argumenter pour défendre leurs positions ; elle peut déboucher alors sur de véritable investigation. Dans ce contexte, les conceptions changent de statut, elles passent du stade de simple affirmation à celui d’hypothèse, c’est à dire [sic] une affirmation que l’on suspend, le temps de la corroborer. »

Statut de l'erreur

Nos observations en contexte nous ont permis de constater l'évolution constante de la réaction des élèves face à « l'échec » de leur hypothèse. Tout au long des défis, nous avons insisté sur le caractère pédagogique de l'erreur, comme le souligne Giordan : « Or dans le cadre scolaire, université comprise, l’erreur devient au mieux pour l’enseignant une perle pour en rire et pour l’élève/l’étudiant une faute souvent mal vécue et radicalement sanctionnée. Au point que très souvent, ce dernier ne peut plus apprendre, et le plus souvent se décourage, jusqu’à en perdre la confiance en soi. » (2013)

Nous avons remarqué que les élèves ne se décourageaient plus pour une simple erreur, puisqu'ils y voyaient une possibilité d'amélioration. On constate aussi qu'un contexte signifiant influence grandement la motivation, ce qui fait en sorte que le développement de la pensée analytique en est facilité. « Voilà cinq siècles que l’erreur est considérée comme inévitable dans l’acte d’apprendre ; mieux elle paraît totalement inhérente à ses processus. Dans les sciences, [...] la connaissance avance par un travail sur l’erreur » (Giordan, 2013)

Questionnement des élèves

Lorsque les élèves ont dû créer des problèmes impossibles, ils ont développé leur capacité à se questionner sur les données d’un problème mathématique et les relations entre elles.

Les problèmes impossibles permettent « une réflexion chez les enfants sur la pertinence des données du problème et leurs relations » (Corriveau, 2015, p. 7).

Les élèves ont aussi dû développer leur capacité à repérer les problèmes impossibles et donc à se questionner sur la pertinence des données qu'ils comportent ainsi que sur la pertinence de la question. Cela les pousse donc à s'engager de manière réfléchie dans les situations de résolution de problèmes. « [Un] engagement non réfléchi lors de la résolution d’un problème mène les élèves à chercher des indices, des mots-clés pour les aider à faire le choix des opérations et provoque des erreurs/difficultés. On cherchera donc à favoriser un engagement réfléchi dans la résolution de problèmes. » (Corriveau, 2015, p. 4)

Par contre, nous avons remarqué une surgénéralisation des problèmes impossibles à des problèmes traditionnels qui démontre que certains enfants ne sont toujours pas en questionnement actif lorsque placés face à une situation problème mathématique. Les problèmes impossibles deviennent alors pour eux un des processus mathématiques qu'ils peuvent utiliser. Pour certains, il s'agit même d'une porte de sortie facile lorsqu'ils ne comprennent pas les notions mathématiques impliquées dans un problème traditionnel. Cela démontre bien que, malgré tout, certains élèves ne sont toujours pas en situation de résolution active en mathématiques.

Engagement dans la tâche

Tout au long des défis scientifiques, les élèves étaient investis dans leur démarche d'apprentissage. Leur engagement se reflétait dans leur capacité à pousser leur réflexion de plus en plus loin et à élaborer des démarches créatives. Les élèves savaient que même s'ils ne réussissaient pas le défi proposé, leur évaluation serait positive dans la mesure où ils s'investissaient à 100% et remettaient une démarche qui était cohérente et organisée.

De cette manière, les élèves étaient davantage portés à oser des solutions originales, qu'ils prenaient plaisir à réaliser étant donné qu'ils savaient que leurs efforts seraient récompensés. Effectivement, « [lors] de sa formation, l’élève doit d’emblée prendre conscience des caractéristiques de la démarche attendue afin d’adopter une posture d’engagement adaptée à la tâche. En effet, contrairement aux situations de formation auxquelles il est généralement confronté, l’élève doit savoir que : toute démarche cohérente, même si elle ne débouche pas sur un résultat abouti, sera évaluée positivement par le professeur. Il en est de même pour toute analyse critique du travail réalisé et des résultats obtenus.» (Groupe de recherche et d’innovation en sciences physiques GRIESP, 2014)

Conclusion

Au final, nous avons pu observer que le fait de travailler la résolution de problème de façon active permet aux élèves de développer leur pensée analytique. De plus, donner l'opportunité aux élèves de déterminer par eux-mêmes la solution à des problèmes d'ordre scientifique contribue au développement de ce type de pensée.

Sur les deux terrains de recherche, les élèves avaient aussi l'occasion de participer à des cours d'échec, une activité logique intéressante qui agissait en tant que complément aux activités déjà proposées.

À travers tout cela, nous avons pu constater que ce genre d'activités permet de contribuer au goût d'apprendre des élèves. Les enfants éprouvaient beaucoup de plaisir à faire face à de nouveaux défis dans ces contextes signifiants et stimulants.