top of page

Tel que décrit précédemment, le but de mon projet était de développer la pensée critique des élèves au niveau de la résolution de problèmes en mathématiques dans ma classe multiniveau de 2e cycle. Pour ce faire, j'ai utilisé différentes stratégies que je décrirai brièvement ci-dessous.

À la suite de l'analyse des difficultés de mes élèves décrite dans la page "Problématique", je me suis lancée dans un projet en plusieurs étapes pour développer les compétences de résolution de problèmes.

La pensée critque en mathématiques

Tout d'abord, j’ai travaillé la pensée logique des élèves avec la résolution de problèmes logiques ( tirés du site Web Mathadore (Lyons et Lyons, N.d.) ainsi que du manuel DéfiMaths (Lyons et Lyons, 1987). Cela visait à travailler les stratégies de résolution de problèmes afin de permettre aux élèves de développer des méthodes de travail efficaces.

Tel que décrit précédemment, le but de mon projet était de développer la pensée critique des élèves au niveau de la résolution de problèmes en mathématiques dans ma classe multiniveau de 2e cycle. Pour ce faire, j'ai utilisé différentes stratégies que je décrirai brièvement ci-dessous.

À la suite de l'analyse des difficultés de mes élèves décrite dans la page "Problématique", je me suis lancée dans un projet en plusieurs étapes pour développer les compétences de résolution de problèmes.

Ensuite, les élèves ont fait la création de problèmes mathématiques traditionnels sur une notion qui leur était déjà familière, soit celle de l’addition. Cet exercice s’est fait à l’aide de l’outil ÉdiMaths tiré de l’œuvre de référence Évaluer les compétences mathématiques : un outil diagnostique simple et efficace (Bird et Savage, 2015). Cet outil amène les élèves à réfléchir sur les processus impliqués dans l’addition puisqu’avant de créer le problème en lui-même ils devaient analyser l’équation donnée en faisant une estimation, en dessinant le calcul et en expliquant leurs dessins. Finalement, la dernière étape de l’outil ÉdiMaths était de créer des problèmes reliés à une situation de la vie réelle dans laquelle l’opération choisie s’appliquait afin que les élèves puissent se créer une représentation mentale de l’opération.

Plus tard dans l’étape, nous avons travaillé, en plénière, un problème ouvert et avons discuté ensemble des différentes solutions possibles. Ensuite, nous avons discuté des différentes réponses trouvées et des stratégies utilisées par chaque élève pour trouver sa réponse. Dans cette même lignée, les élèves ont aussi dû résoudre un problème de pensée créatrice, soit celui des 9 points à relier par seulement 4 lignes (CRM Université de Montréal, N.d.). Cela avait pour but de leur faire réaliser l’importance de la pensée créative en mathématiques et l’importance de sortir des sentiers battus (« think outside the box »). Ils devaient trouver individuellement une solution au problème à l’aide d’essais-erreurs.

Vers la fin de l’étape, nous avons également travaillé les problèmes impossibles à nouveau en travaillant avec « les problèmes du jeudi » (Classeur d’école, N.d.). Ces problèmes demandent de trouver la question à laquelle il est possible de répondre à partir des données présentes dans le problème. Cela visait à ce que les élèves puissent par la suite analyser la question d’un problème qui leur était donné pour déterminer s’il était possible d’y répondre ou non.

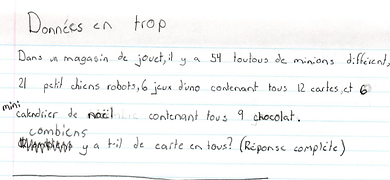

Vers la fin de l’étape, nous avons également travaillé les problèmes impossibles à nouveau en travaillant avec « les problèmes du jeudi » (Classeur d’école, N.d.). Ces problèmes demandent de trouver la question à laquelle il est possible de répondre à partir des données présentes dans le problème. Cela visait à ce que les élèves puissent par la suite analyser la question d’un problème qui leur était donné pour déterminer s’il était possible d’y répondre ou non. Voici un exemple des problèmes mathématiques utilisés:

À la fin de la première étape, l’évaluation des notions contenait également un problème impossible pour voir l’évolution des élèves sur ce plan. Le fait de n’intégrer qu’une seule question de ce genre a permis de voir si les élèves étaient à même de distinguer un problème impossible d’un problème « régulier ». Au final, tous les élèves sauf un ont été capables d’identifier le problème impossible parmi les 6 problèmes présentés. La difficulté majeure des élèves a été la surgénéralisation. En effet, plusieurs élèves ont affirmé que certains problèmes « réguliers » étaient impossibles à résoudre.

Puis, à la deuxième étape, les élèves ont dû créer des problèmes mathématiques impossibles (des problèmes avec une question impossible, à données manquantes ou superflues ou de la vie réelle). La majorité des élèves arrivaient sans peine à créer un problème avec des données manquantes, superflues ou avec une question impossible. Par contre, les problèmes liés à la vie réelle étaient plus difficiles pour eux à créer, ce qui reflétait en grande partie la difficulté initiale à résoudre ces problèmes. Voici deux exemples de problèms créés par les élèves, un avec des données en trop et un avec des données manquantes:

bottom of page